胶质瘤群聊答疑:家属是高级别胶质瘤,除了打甘露醇,现在头疼头晕,不吃饭,还有办法止疼吗,该怎么办?廖家盛 遂宁市第一人民医院 神经...

脑胶质瘤整合诊疗指南:组织病理与分子病理整合诊断,胶质瘤分类标准

肿瘤病友群

微信号:zhongliuw组织病理与分子病理整合诊断

1WHO中枢神经系统肿瘤分类标准(2021版)

诊断与评估

脑胶质瘤是一组具有胶质细胞表型特征的神经上皮肿瘤的总称。2021年发布的第五版《WHO中枢神经系统肿瘤分类》,整合了肿瘤的组织学特征和分子表型,提出了新的肿瘤分类标准。这一标准是目前脑胶质瘤诊断及分级的重要依据(表1-3-1)。

表1-3-12021版WHO中枢神经系统胶质瘤分类标准

| 成人型弥漫性胶质瘤 |

| 星形细胞瘤,IDH突变型 |

| 少突胶质细胞瘤,IDH突变和1p/19q联合缺失型 |

| 胶质母细胞瘤,IDH野生型 |

| 儿童型弥漫性低级别胶质瘤 |

| 弥漫性星形细胞瘤,MYB或MYBL1变异型 |

| 血管中心型胶质瘤 |

| 青年人多形性低级别神经上皮肿瘤 |

| 弥漫性低级别胶质瘤,MAPK通路变异型 |

| 儿童型弥漫性高级别胶质瘤 |

| 弥漫性中线胶质瘤,H3K27变异型 |

弥漫性半球胶质瘤,H3C34突变型 |

| 弥漫性儿童型高级别胶质瘤,H3野生和IDH野生型 |

| 婴儿型半球胶质瘤 |

| 局限性星形细胞胶质瘤 |

| 毛细胞型星形细胞瘤 |

| 有毛样特征的高级别星形细胞瘤 |

| 多形性黄色星形细胞瘤 |

| 室管膜下巨细胞星形细胞瘤 |

| 脊索样胶质瘤 |

星形母细胞瘤,MN1变异型 |

| 室管膜肿瘤 |

| 幕上室管膜瘤 |

| 幕上室管膜瘤,ZFTA融合阳性型 |

| 幕上室管膜瘤,YAP1融合阳性型 |

| 后颅窝室管膜瘤 |

| 后颅窝室管膜瘤,PFA组 |

| 后颅窝室管膜瘤,PFB组 |

| 脊髓室管膜瘤 |

| 脊髓室管膜瘤,MYCN扩增型 |

| 黏液乳头型室管膜瘤 |

| 室管膜下瘤 |

脑胶质瘤常用分子病理检测指标

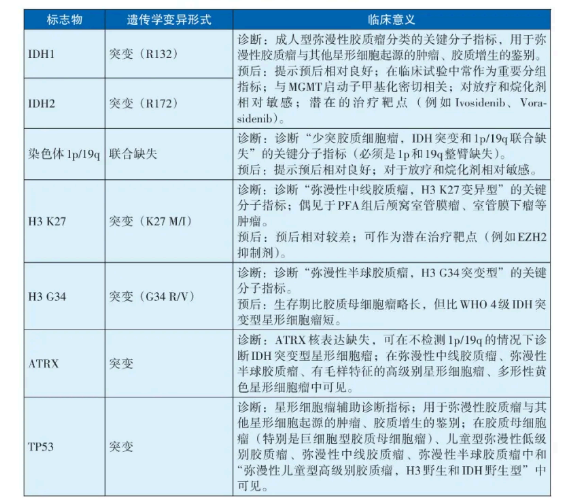

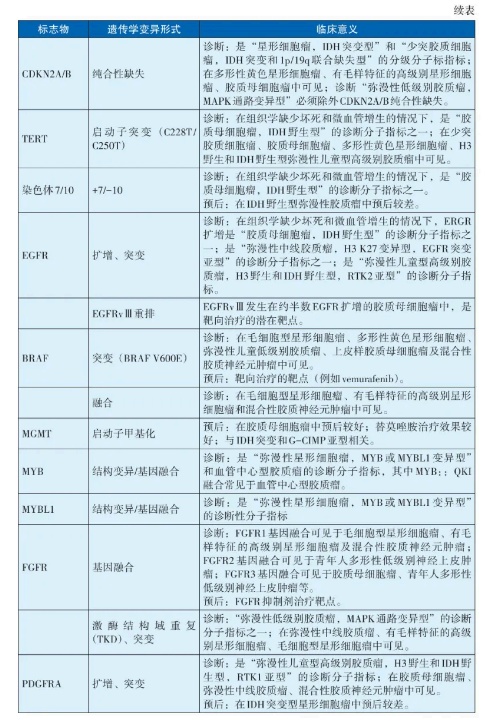

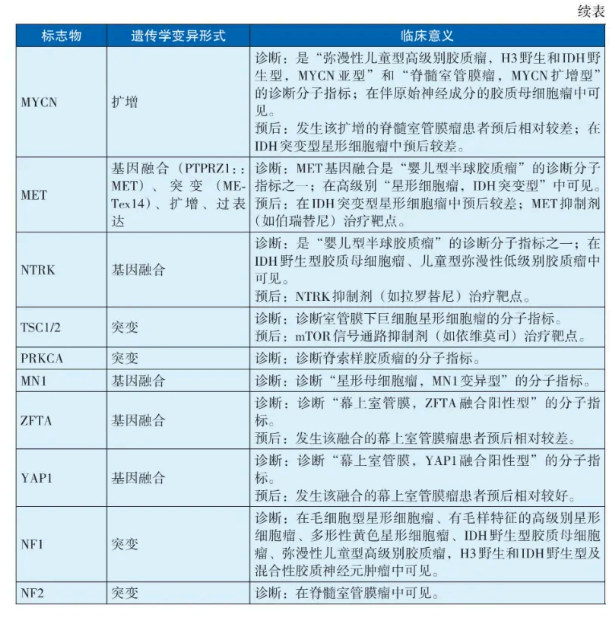

信息和实践方法委员会(theConsortiumtoInformMolecularandPracticalApproachestoCNSTumorTaxonomy,cIMPACT-NOW)的推荐建议,胶质瘤的病理诊断应整合组织学分型和相关分子标记物。组织病理学可为胶质瘤提供基本的形态学诊断,分子病理学可提供更多的肿瘤分子遗传学变异特征,可直接影响临床预后及治疗方案的选择。尽管如此,分子病理学诊断并不能完全取代组织病理学诊断,后者仍是病理诊断的基石。目前常规推荐用于胶质瘤分子病理诊断及治疗指导的分子标记物见表1-3-2。

表1-3-2胶质瘤常用分子病理学检测指标推荐

3常用分子病理学检测技术

中枢神经系统分子病理学检测应选择同类方法中结果稳定、重复性佳、特异性高的技术,同时亦应考虑样本量、肿瘤异质性、检测项目多少等,综合选择适宜的检测方法。检测过程中须严格进行标准化操作和质量控制。

3.1免疫组化染色

免疫组化染色是一种经济、便捷、稳定的检测技术,利用抗体与组织内抗原的特异性结合,对抗原进行定性、定位和相对定量检测,是临床实践最常用的分子病理学检测方法。除鉴别肿瘤起源、明确分化方向、判断增殖活性外,其在分子诊断方面的应用还包括:①直反映分子变异类型和位点,如应用IDH1R132H(H09)BRAFV600E(VE1)等突变特异性抗体。②通过编码蛋白表达水平或模式反映该基因变异,如胞核ATRX表达缺失、胞核INI-1表达缺失等。③通过相关蛋白的表达推断基因变异,如L1CAM阳性与ZFTA:RELA融合等。由于NCS等其他高通量分子检测技术耗时长、费用高、对样本和检测设备要求较高,通过寻找不同免疫组化指标替代其他分子检测方法仍是目前病理学研究的方向之一。

3.2荧光原位杂交

荧光原位杂交(FISH)系通过荧光标记的DNA探针与胞核内DNA靶序列杂交,并在荧光显微镜下观察分析其结果的分子细胞遗传学技术,可对基因缺失、基因扩增、基因重排(断裂分离探针)、基因融合(融合探针)等进行检测。FISH技术空间定位精确,敏感性和特异性较好,可检测隐匿或微小的染色体畸变和复杂核型,目前广泛应用于临床。中枢神经系统肿瘤的一些重要分子改变,如1p/19g共缺失、EG-FR扩增、MN1重排、KIAA1549::BRAF融合等均可行FISH检测,但该项技术对操作和结果判读要求较高,且成本昂贵,通量低,故需多个分子诊断指标联合分析时,局限性较大。同时,整合FISH检测结果时还应注意潜在的假阳性或假阴性结果,如染色体1p/19gFISH探针仅覆盖1p36和19g13区域,无法区分部分缺失和整臂缺失。

3.3Sanger测序、焦磷酸测序及其他基于聚合酶链反应的检测技术

(1)Sanger测序:

系经典的DNA序列分析方法,可检测已知和未知的变异位点,包括少见的突变形式和确切的突变类型,如点突变、片段缺失,被认为是基因分型的“金标准”。但敏感性较低,等位基因突变率>20%方可检出且通常要求肿瘤细胞比例≥50%

(2)焦磷酸测序(pyrosequencing):

系一种可定量检测样品中单核苷酸突变水平的方法,适用于对已知短序列进行重测序分析,在表观遗传学研究中逐渐成为数据分析的“金标准”,检测灵敏度为10%,重复性和精确性可与Sanger测序媲美,且通量较高,但缺点是无法对长片段进行分析。

(3)其他基于聚合酶链反应(PCR)的检测技术:

扩增阻滞突变系统(ARMS)-PCR、高分辨率熔解曲线(HRM)、数字PCR(digitaIPCR)、荧光实时定量PCR等,目前已用于中枢神经系统肿瘤TERT启动子突变、IDH突变、MGMT启动子甲基化等的检测NanoString数字化基因分析系统(NanoStringnCounterTechnolo数)系通过对探针上颜色分子条形码标记直接探测、计数以实现多重定量检测的技术,敏感性和准确性与荧光实时定量PCR相当,通量高,操作流程便捷。该项技术通过对髓母细胞瘤核心基因表达进行检测,从而快速、稳定进行肿瘤分子分型,是自前髓母细胞瘤分子诊断的重要方法。

3.4第二代测序技术

NGS亦称大规模平行测序,可高通量地检测分析肿瘤驱动基因变异或治疗靶点给患者带来治疗和生存获益。该项技术用于中枢神经系统肿瘤的分子诊断可以一次性获得覆盖基因组特定区域(启动子、外显子、内含子等)的高通量数据,同时可以检测多种基因变异形式(突变、插入或缺失、重排、拷贝数变异等)。然而,传统NGS仅覆盖部分常见融合基因,无法检测所有可能出现的基因融合。因此,mRNA第二代测序(next-generationmRNA sequencing)有助于发现肿瘤诊断、分类和靶向治疗重要的、少见的、新的融合基因。检测过程中采用的NGS技术平台应符合技术诊断标准,达到有效测序深度要求,遵循标准化检测流程,纳人必需的分子指标、试剂和方法以进行严格的管理和质控、对每个基因变异位点进行明确的注释和合理的遗传咨询。

3.5 DNA甲基化谐

基于DNA甲基化特征的分析已经成为中枢神经系统肿瘤分类的重要方法之一不仅可获得肿瘤的甲基化信息,还可获得拷贝数变异(扩增、缺失等)。当与其他标准技术(如组织学)共同应用时,DNA甲基化分析是脑和脊髓肿瘤分类的有效辅助方法,尤其对于特征不显著、罕见的肿瘤类型和亚型。与其他诊断技术一样,判读检测结果时须考虑组织学特征(如肿瘤细胞数目和纯度)。新版肿瘤分类假定几乎所有(但是并非所有)肿瘤类型均具有特征性DNA甲基化谱

标签: 胶质瘤分类标准 胶质瘤病理整合诊断 胶质瘤 脑胶质瘤整合诊疗指南 成人型弥漫性胶质瘤

相关文章

- 详细阅读

-

脑胶质瘤整合诊疗指南:诊断与评估影像学检查详细阅读

脑胶质瘤(Glioma)是一种起源于神经胶质细胞的肿瘤,是最常见的原发性颅内肿瘤,约占所有脑肿瘤和中枢神经系统肿瘤的30%,以及所有恶性脑肿瘤的80%...

2025-11-27 422 脑胶质瘤整合诊疗指南 胶质瘤病友群 脑胶质瘤 caca指南 中枢神经系统原发恶性肿瘤 星形胶质细胞 少突胶质细胞 室管膜胶质细胞

-

星型胶质瘤二级交流群,医疗与心理双重支持详细阅读

星型胶质瘤二级交流群在星型胶质瘤二级交流群中,随着夜色的渐深,屏幕上的文字却愈发温暖人心。群友们不仅分享着各自的治疗进展与日常护理心得,更开始深入探讨...

2024-07-31 3270 胶质瘤 脑胶质瘤交流群 2024胶质瘤交流群 星型胶质瘤二级交流群 星型胶质瘤病友群

- 详细阅读

- 详细阅读

-

脑胶质瘤患者化疗需要picc置管吗?详细阅读

脑胶质瘤患者化疗需要picc置管吗?脑胶质瘤患者在接受化疗治疗时,可能需要经常进行血液检查和输注药物等医疗操作,为了方便进行这些操作,医生可能会考虑为...

2023-10-11 3472 胶质瘤病友群 胶质瘤 脑胶质瘤患者化疗需要picc置管吗 脑胶质瘤患者化疗 化疗picc置管

发表评论